2024年12月、オリックスと関西電力が共同運営する系統用蓄電所「紀の川蓄電所」(和歌山県紀の川市)の稼働がスタートした。系統用蓄電所とは、大型蓄電池を直接電力系統に接続し、発電所のように活用する施設だ。紀の川蓄電所の出力は48MW(メガワット)、容量は113MWhと、いずれも系統用蓄電所として国内最大級の規模で、約1万3000世帯相当もの電力を供給することができる。

これまでもオリックスグループは、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー事業を幅広く展開し、電力需給の安定化と脱炭素社会実現の両立を目指してきた。そんな中で、系統用蓄電所事業は新たな挑戦となる。

今回は、紀の川蓄電所プロジェクトに立ち上げから携わってきた電力事業部 調整力開発チーム長 末光 太郎と、事業開発部 蓄電池営業チーム長 中田 真登に同蓄電所がもたらす意義と事業としての可能性、将来の展望について話を聞いた。

目次

再エネ普及の鍵を握る「蓄電池技術」

今、蓄電所への注目が高まっている。日本が掲げる「2050年カーボンニュートラル」の目標達成に欠かせない技術だと目されているからだ。

脱炭素を実現するには、太陽光や風力をはじめとする再生可能エネルギー(以下、再エネ)の普及を加速させ、化石燃料の利用をできる限り減らす必要がある。2025年2月に閣議決定された「第7次エネルギー基本計画」でも、2040年度に再エネが電源全体に占める割合を4〜5割にするとの目標が盛り込まれた。しかし、太陽光や風力は天候や時間帯によって発電量が左右されるという構造的な課題があり、広範な普及には懐疑的な声も少なくなかった。

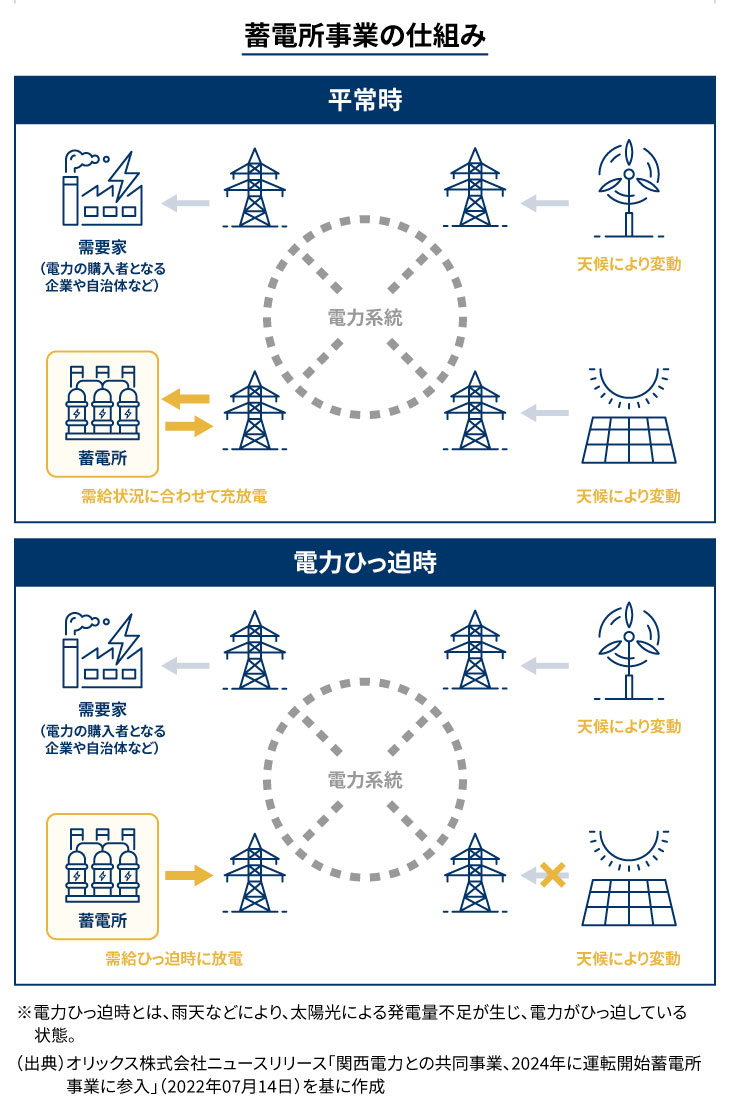

この課題解決を期待されているのが蓄電池だ。リチウムイオン蓄電池を集約させた大規模な蓄電所を設置し、豊富な発電量が得られたときに蓄電し、需要に応じて放電していけば、安定して電力を供給することができる。これにより、時間帯によって発電量が左右されるという再エネの課題を克服し、再エネの普及に貢献することになる。

「蓄電技術の意義はそれだけではありません。電力の品質(=周波数)を保つためにも大変有効です」

こう説明するのは、紀の川蓄電所プロジェクトの推進メンバーである、オリックス株式会社 環境エネルギー本部 電力事業部 調整力開発チーム長の末光 太郎だ。

末光:発電量は多ければ良いというものではありません。需要と供給が常に一致するように制御し調整しなければ、電力系統の周波数が変動して機器などの動作が不安定になり、最悪の場合、停電に至る可能性もあります。

従来は、燃料の投入量を変えることで出力をコントロールできる火力発電所がその調整役を担っていました。しかし、脱炭素に向けて、今後は火力発電の利用を減らす必要があります。そこで大きな役割を果たすのが、蓄電所です。電力を蓄えるだけでなく、きめ細かく充放電を制御できるため、電力品質の維持に貢献します。

政府も電力取引市場を整えることで電力需給の調整を進めており、2021年4月1日にはその一環として「需給調整市場」※1を創設した。これにより、蓄電所の稼働で収益を得られる手段が増え、ビジネスとしての魅力も高まってきた。

末光:加えて蓄電池の価格低下により、蓄電所への建設投資がしやすくなった面もあります。充電技術の有効性は以前から知られていましたが、価格が高いことが、導入の進まない要因になっていました。

近年は、電気自動車(EV)の普及を背景に世界的に需要が高まり、量産効果や価格競争により蓄電池価格が低下。経済性・採算性の面からも導入しやすくなっています。日本で蓄電所の導入機運が高まっているのもそのためです。

- ⼀般送配電事業者が需給バランスの調整を行うために必要となる調整⼒を、エリアを越えて広域的・効率的に調達するために開設された市場。市場原理による競争活性化・透明化による調整力コスト低減効果も期待されている。

前例なき挑戦が実現した、国内最大級の系統用蓄電所

工場や商業施設、発電所などに併設される蓄電池もあるが、再エネ普及に向けて、最も注目されているのは「系統用蓄電所」と呼ばれるタイプだ。紀の川蓄電所もこれに当たる。全国各地にある火力発電所などと同様に、送配電のネットワーク(系統)に直接接続して、需要と供給の調整などに貢献する蓄電所である。

前述の通り、電力品質を保つためには需要と供給を一致させる必要があるため、太陽光の発電量が大きくなりそうな場合、今までは稼働を止めて電力供給を抑えていた。しかし、それではせっかくのエネルギー資源が無駄になってしまう。大規模な蓄電容量を備えた系統用蓄電所は、その余剰電力を蓄積して必要な際に供給できる。そのため、全国の再エネ発電の力を無駄なく、最大限に活用することにつながる。

こうした中で2024年12月、オリックスと関西電力との協業により稼働を開始したのが「紀の川蓄電所」である。国内最大規模を誇る系統用蓄電所だ。

「当社が蓄電所事業への参入を決めた背景には、日本の太陽光発電を取り巻く環境の変化がありました」と末光は説明する。

2012年以降、オリックスグループは太陽光発電を主軸に再エネ事業を展開してきた。設備容量1MW以上のメガソーラー(大規模太陽光発電所)を全国各地で運営。太陽光発電の総容量はおよそ1,010MW(メガワット)と日本国内でも有数のプレーヤーになっている(2024年12月現在)。

というのも、日本では2012年から、太陽光など再エネの円滑な普及を政策的に支援するため、FIT(固定価格買い取り制度)が適用されてきた。発電した電力を一定の価格で買い取ってもらえる仕組みであり、発電事業者としては安定した収益が見込めたのだ。

しかし今後は、再エネ事業の持続的な成長のため、固定価格ではなく市場価格での取引に移行していく。すでに2022年度からは、「FIP(フィードインプレミアム)」制度も始まった。FITでは電力の買い取り価格は一定だったが、FIPでは市場価格によって収入が変動する。

この制度では、電力市場の動向に応じた発電・売電が求められる。電気が余っている時間帯に発電しても市場価値は低く収益も見込めなくなるが、一方、電気がひっ迫している時間には市場価格も高くなる。電力市場のニーズに合ったタイミングで発電・売電する事業者にインセンティブを与えることで、蓄電池などからの電力供給を増やすことを目指した制度だ。

(参考:今知っておきたいFIP制度とは?FITとの違いから、注目される背景まで詳しく紹介)

末光:FITには買い取り期間が設定されており、当社が現在保有している太陽光発電の電源もあと10年ほどでFITが終了するものもでてきます。太陽光事業の持続性を確保するためには、“卒FIT”のフェーズへと移行し、電力供給を調整するケイパビリティ(能力)を持つことが重要です。

そこで大規模な蓄電所を保有し、太陽光発電による電力を需給状況によって適切にタイムシフトすることで、再エネ事業の安定性と収益性を維持したいと考えました。これが紀の川蓄電所プロジェクトの出発点です。

とはいえ、紀の川蓄電所が完工に至るまでの道のりは、決して平たんではなかった。計画当時は日本で系統用蓄電所の建設実績はほとんどなく、社会的な認知度も低かった。

加えて、蓄電所を建設するには、地元自治体への申請、消防法や電気事業法に基づく許認可など非常に多くの手続きが必要だった。だが、窓口となる担当者も系統用蓄電所の知識・理解が十分であるとは限らない。

「手続きに行くたびに『そもそも蓄電所とは何ですか?』と質問され、その都度、蓄電所の概念や意義を理解してもらう必要がありました」

オリックス株式会社 環境エネルギー本部 事業開発部 蓄電池営業チーム長の中田 真登は、プロジェクト開始当初の様子をこう振り返る。行政側としても蓄電所設置の前例がなく、どの許認可が必要なのかも明確でない状況だったという。

中田:行政と協議を重ねる中で、既存の太陽光発電所建設に関する主な許認可一覧に基づいて進める方法を提案しました。太陽光発電所の許認可プロセスに準拠する形で必要な手続きを整理し、開発許可を取得する方法です。われわれがこれまで自前でメガソーラーの建設を多数手がけてきた知見が、このような提案につながりました。結果的にこのアプローチが受け入れられ、その後は自治体との手続きを非常にスムーズに進めることができました。

さらに、開発にあたっては行政から近隣住民への説明会実施を求められた。住民にも蓄電所に関する知識はなく、「そもそも蓄電池とは何なのか?」「安全性に問題はないのか?」「地域環境への影響は?」といった疑問や懸念を持たれていたという。それらの質問一つ一つに丁寧に回答し、理解を得ていった。

中田:大変な作業ではありましたが、大規模な系統用蓄電所ビジネスのパイオニアとして参入したわけですから、前例のない課題に直面するのは当然とも言えます。他社に先駆けて当社が課題に取り組み、一つ一つ誠実に克服してきたことは貴重な経験で、そこで得た知見は今後の大きな強みになっていくと思います。

関西電力との協業シナジーで乗り越えた開発の壁

前述のように、紀の川蓄電所プロジェクトはオリックスと関西電力の共同事業で、両社の共同出資で設立した「紀の川蓄電所合同会社」が運営に当たっている。協業の経緯を、末光は次のように説明する。

末光:当初は当社単独で検討を開始しました。しかし、先ほどもお話ししたように制度がまだ確立されていない点や前例のない挑戦が多い点から、「知見のあるパートナーと組んだ方がよいのではないか」という意見もありました。そんな中、ちょうど関西電力と接点を持つ機会がありました。

関西電力は、企業の工場に置かれた自家発電設備のような小規模な電源を束ね、需給調整市場や容量市場へ電力を供給する新たな電力事業に取り組み始めた時期でした。と同時に、「他社のリソースを借りるだけでなく、自社で新たな電源リソースを保有したビジネスにも取り組みたい」という考えをお持ちだったようです。その点で私たちの構想と方向性が一致し、共同事業の検討が始まりました。

運転開始後の体制としては、オリックス側は太陽光発電のメンテナンスを専門に行う子会社「オリックス・リニューアブルエナジー・マネジメント(OREM)」を中心に、専門技術者による保守・メンテナンス業務、アセットマネジメント業務を担当。一方、関西電力は電力の市場運用に関して豊富な知識を有していることから、主に蓄電設備の運用業務を担当している。

実は、紀の川蓄電所の設立にはもう一つの難題として「蓄電池の調達」があった。当時は日本をはじめ世界各国が「カーボンニュートラル実現」を次々と宣言し、多くの自動車メーカーがEVに舵を切ったことで蓄電池の原料であるリチウムの需要が急速に高まった時期だった。と同時に、ロシアのウクライナ侵攻などの影響でグローバルサプライチェーンが揺らぎ、蓄電池の素材・部品の調達が難しくなった時期でもある。蓄電池の価格が急激に上昇したり、予定していた電池メーカーからの調達が計画通りに進まない局面もあった。

蓄電池は単に数合わせで購入できればいいわけではなく、系統用蓄電所として最適な電池の配置設計が必要になる。調達計画が変わるたびに、それも見直さなければならなかったと中田は述懐する。

中田:このプロジェクトは本当に完遂できるのだろうかと、一抹の不安がよぎることもありました。しかし、私たちが厳しいと感じているときに関西電力が前向きだったり、逆に関西電力が困難に直面しているときに私たちが粘り強く取り組んだり、互いに支え合いながら進めることができました。非常に良い形でモチベーションを高め合うことができたことも、今回の協業の収穫だったと感じています。

紀の川蓄電所から始まる新たな挑戦――オリックスが描く再エネの未来

オリックスグループは総容量1,010MWに上る太陽光発電を運用しているが、FIT制度の適用期間は20年で、2032年からは所有する太陽光発電設備のFIT適用が徐々に終了する。その後は、電力取引市場で適切に電力を売買できなければ収益性の維持は難しい。

中田:まだ7年の猶予がありますが(2025年時点)、規模が大きいだけに、市場で適切に運用するには相当量の蓄電設備が必要です。その意味でも、当社にとって太陽光発電事業と蓄電所事業は再エネ推進に向けて欠かすことができない“クルマの両輪”です。すでに紀の川蓄電所に続いて滋賀県米原市でも系統用蓄電所を建設中で、2027年の運転開始を目指しています。紀の川蓄電所で得た知見を活用しながら、今後も蓄電所の開発を意欲的に進めていく考えです。

オリックスグループは、太陽光発電にとどまらず、風力や地熱など幅広い再エネ事業を手がけている。これらの普及が進むにつれ、電力需給の調整役としての蓄電所の重要性はさらに高まるはずだ。

紀の川蓄電所はオリックスとして初めての蓄電所事業であり、再エネ事業のさらなる発展に向けた試金石となるものだ。しかし、紀の川蓄電所の意義はそれにはとどまらない。

末光:当社にとってだけではありません。紀の川蓄電所は、日本全体で見ても先駆的な蓄電所プロジェクトではないでしょうか。その成否は、当社の今後の事業展開はもちろん、日本の蓄電池市場や再エネ市場の成長を左右する可能性があります。だからこそ、私たちは強い緊張感を持ちながら紀の川蓄電所の事業に取り組んでいます。今後もさまざまな課題に直面すると思いますが、一つ一つにしっかりと向き合って解決しながら、日本の蓄電所ビジネスのスタンダードを確立していきたいと考えています。