[Publisher] ORIX Group

近年、気候変動(地球温暖化)対策として、各国が「温室効果ガス削減」に取り組んでいる。経済発展と温室効果ガス削減を両立するためのカギとなるのが、「再生可能エネルギー(再エネ)」だ。京都大学大学院経済学研究科 特任教授の安田陽先生は、「再生可能エネルギー導入の遅れは、日本の国際競争力を落とすことにつながる」と語る。安田先生への取材をもとに、温室効果ガス削減に向けた世界の動き、また日本の再生可能エネルギー事情について解説する。

世界は「温室効果ガス」削減に向けて急速に動いている

温室効果ガスには、二酸化炭素やメタン、一酸化二窒素、フロンガスなどいくつか種類があるが、気候変動(地球温暖化)に及ぼす影響がもっとも大きいのが二酸化炭素(CO2)だ。産業革命以降、CO2排出量は急速に増加しており、地球の温暖化も急激に進んだ。これにより、海面上昇、日本に上陸する台風の増加、集中豪雨や洪水の頻発、山火事、熱波、大寒波、生態系の破壊…など、影響が世界各地に及んでいる。気候変動を止めるために、その原因である「温室効果ガス」、とりわけCO2削減の重要性が叫ばれている。

――気候変動に関して、世界ではどのような動きがあるのでしょうか?

安田:温室効果ガスの削減に向け、2015年国際的な目標として「パリ協定」が定められました。各国が目標達成に向けて進んでおり、2021年4月の「気候変動サミット」では、参加国首脳が温室効果ガス削減の自国目標引き上げを掲げるなど、国際外交の舞台でも主要なテーマとなっています。

パリ協定では「世界の平均気温の上昇を産業革命以前と比べて2℃、できれば1.5℃に抑えること」が目標として定められました。産業革命以降、すでに世界の平均気温は約1℃上昇しており、このまま経済活動を続ければ2050年度には1.5℃、2100年には4℃ほど気温が上昇すると予測されています。

日本では2020年10月に政府が「2050年カーボンニュートラル」を宣言。2021年5月には「地球温暖化対策推進法」が改訂され、「2050年までのカーボンニュートラルの実現」が法的に盛り込まれました。また、同じ月に国際エネルギー機関(IEA)は、2050年のネットゼロ実現に向けたロードマップ「Net Zero by 2050」(後述)を公表しています。特にIEAが温室効果ガス削減のカギとして掲げているのが「再生可能エネルギー」です。

※カーボンニュートラル:温室効果ガスの排出を全体としてゼロとすることを目指す。「全体としてゼロ」とは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、森林などによる吸収量を差し引いた、実質ゼロを意味する。

ネットゼロ:温室効果ガス排出の正味(=ネット)ゼロを目指すことを意味する。各団体などにより対象範囲が異なるケースもあるが、カーボンニュートラルとほぼ同義とされる。グローバルでは「ネットゼロ」の表現が使われることが多い。

再エネ導入の遅れは日本の国際競争力を落とす

――そもそも再生可能エネルギーとは何でしょうか?

安田:太陽光や風力、水力など、自然界に常に存在するエネルギーのことです。石油や石炭、天然ガスといった化石燃料と異なり、これらの自然エネルギーには「枯渇しない」「CO2を排出しない※1」「どこにでもある」という特長があります。CO2削減のために、各国が化石燃料から自然エネルギーへの切り替えを急ピッチで進めています。

※1 バイオマスの一部を除く。植物(廃木材など)を資源とする「木質バイオマス 発電」は、資源の燃焼によりCO2を排出するが、植林をセットで行うことによりCO2の全体量を増やすことなく発電することができる。

しかし、日本はその流れに乗り遅れているというのが実情です。

2021年7月に日本政府が示した「第6次エネルギー基本計画」原案では、「2030年の電源構成で再生可能エネルギー比率36~38%」としています。第5次の22〜24%からは大きく引き上げられたものの、世界基準には至っていません。

一方、その直前に公表されたIEAの「Net Zero by 2050」では、「2030年に世界の電力の61.2%が再生可能エネルギーになる」とされています。日本と世界では、1.7倍近くの開きがあるわけです。

再生可能エネルギーの導入の遅れは、日本経済に大きなダメージを与えかねません。例えば、米Apple社は2020年7月に、サプライヤーからの供給を含め、すべての製品・部品・原材料を生産する工程で使う電気を再エネ100%にすると発表しました。つまり、再生可能エネルギーを導入していないメーカーは、Appleと取引ができなくなるわけです。

こうした動きはAppleだけにとどまりません。素材や部品を供給する会社に再エネ100%を求める企業が世界では増えています。日本企業は、このまま何も手を打たずに再生可能エネルギー導入を進めなければ、グローバルサプライチェ-ンから切り離され、孤立してしまうリスクがあります。製品の品質や価格が問われる以前に、再生可能エネルギーを使っていないという時点で、世界市場では取引先として認められなくなりつつあるのです。このことについて、大手だけでなく、日本の中小企業の方々にももっと危機感をもっていただきたいと思います。

――日本で再エネの導入が進まない背景には、何があるのでしょうか?

安田:一番の理由は、多くの企業や市民が“コスト”だけにこだわっていることです。確かに再生可能エネルギーは、これまでずっと化石燃料に比べて発電コストが高いと言われつづけ、特に日本では、もともと再生可能エネルギー導入が遅れたため、現在でもまだ太陽光や風力の発電コストは諸外国より割高となっています。それを理由として導入をあまり進めない言い訳に使われているのが現状です。

ただし、ここで重要なのは、コストは見かけ上のコストではなく、長期的な視点で「隠れたコスト」も考慮すべきだということです。特に日本ではこの視点が圧倒的に欠落しています。

日本はこれまで地方に大規模発電所をつくり、大量生産により発電コストを抑え、安価なエネルギーを供給するという政策をとってきました。安いエネルギーが日本の経済成長を支えたのは事実ですが、その安さは、実は環境や健康などの多くの犠牲の上に成り立っているものでした。

例えば、化石燃料による発電は、大気汚染による健康被害、CO2増加にともなう気候変動などを引き起こしています。こうした健康や環境への影響をお金に換算したものを「隠れたコスト」または「外部コスト」といいます。この「外部コスト」を踏まえると、化石燃料はとても高くなります。一方で再生可能エネルギーはこの外部コストが非常に少ない電源として注目されており、それゆえ世界中で導入が進んでいるのです。再生可能エネルギーが世界的に進んでいる理由は、単に「地球に優しい」とかいったイメージでなく、経済学や工学の確固とした理論の上に立脚しているのですが、こういった基礎理論や根本理念が日本でほとんど共有されていないことが、日本で再エネがあまり進まない原因かもしれません。

現在、われわれが直面している気候変動という問題は、外部コストを払わずに安くエネルギーを使用してきたツケだという見方もできます。 「気候変動」というツケを次世代に残さないために、われわれの世代で再生可能エネルギーの導入を進めて、地球環境の改善につなげていくべきだと思います。

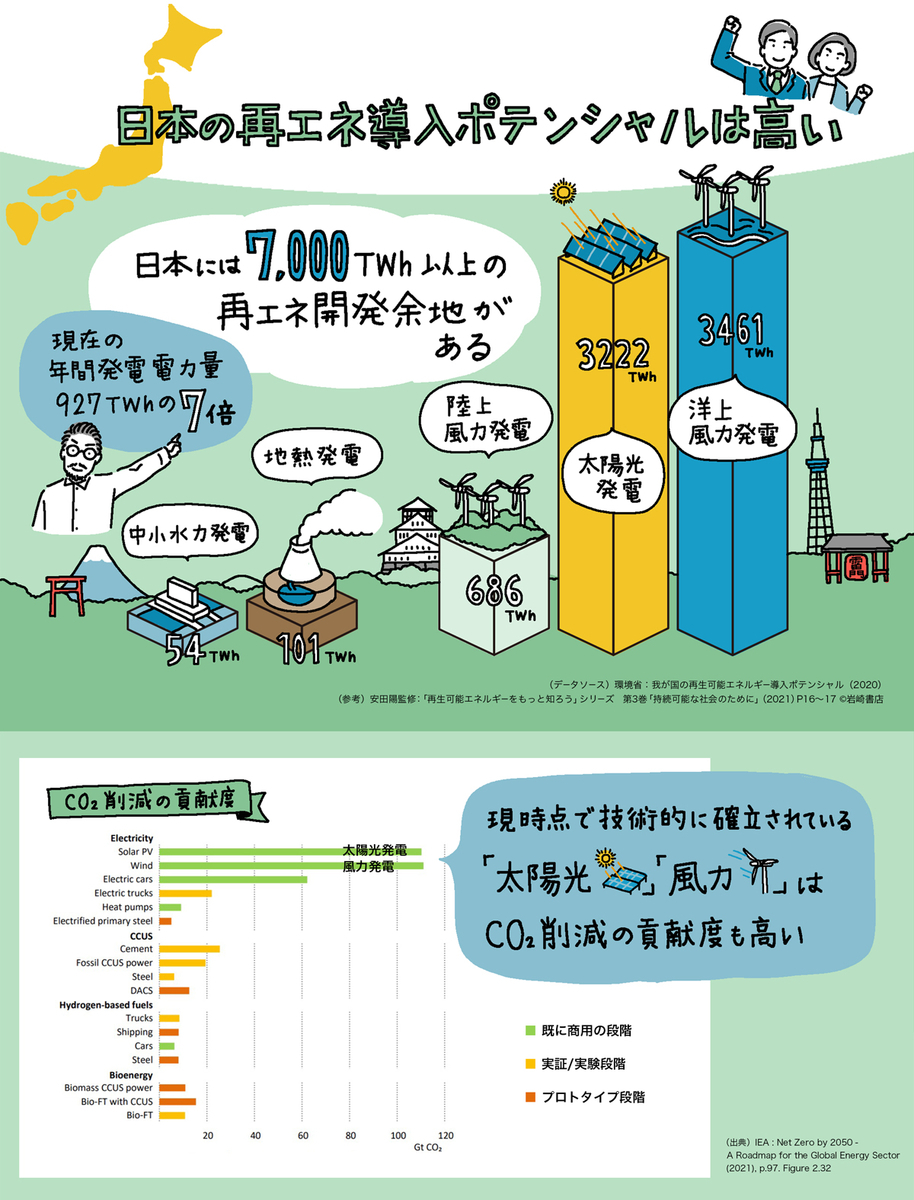

日本には、年間発電電力量の7倍にあたる再生可能エネルギーが眠っている

――再生可能エネルギーのなかでも、先生が特に注目されているものは何ですか?

安田:風力ですね。日本で再生可能エネルギーといえば、太陽光を思い浮かべる方が多いと思いますが、実は世界で導入が進んでいるのは圧倒的に風力です。事実、デンマークでは、その国で1年間に使う電力量のうちの実に約5割が風力発電によるものです。

環境省の試算によると、日本では陸上風力だけでも、686TWh※2分の導入ポテンシャルがあると言われています。これは日本全体で1年間に消費する電力量927TWhの約7割にあたります。

さらに洋上風力は3461 TWh、太陽光においては3222 TWh分の導入ポテンシャルがあるとされ、これらすべて合わせると、日本には7000 TWh以上の再生可能エネルギーが眠っていることになります。仮に日本の領海内でこれほどの石油や天然ガスが眠っているとわかれば、「日本もエネルギー自立ができる」と大騒ぎになると思うのですが、何故か再生可能エネルギーの価値は過小評価されがちです。

現時点で技術的に確立されている太陽光や風力による発電電力量を増やしていけば、十分、日本は「2℃目標」に貢献できると考えています。

※2 1TWh=10億kWh

値は、「環境省:我が国の再生可能エネルギー導入ポテンシャル(2020)」参考

――風力発電や太陽光発電の導入による、デメリットはないのでしょうか。

安田:適切ではない場所への設置、不適切な管理下にある場合などに、騒音・景観や森林伐採・土壌流出などへの環境影響が地域住民とのトラブルを引き起こす事例が増えて来ています。とはいえ、そこから「再生可能エネルギーは日本に向かない」という結論が導き出されるのは、短絡的であり論理的ではありません。

再生可能エネルギーを推進すべき意義と、問題解決に向け対応すべきことをしっかりと分けて考え、とるべき対応をとることが必要です。そのためには規制緩和だけでなく、事故やトラブル防止のための規制強化も必要でしょう。それは本来、どのような発電方式やどのような商品・サービスにも言えることです。

再生可能エネルギーの意義について国民一人一人がちゃんと理解したうえで、社会システムを変えていくことに積極的に関与することが理想だと思います。

分散型の発電により、レジリエンスが高められる

――温室効果ガス削減以外にも、再生可能エネルギー導入のメリットはあるのでしょうか。

安田:温室効果ガス以外にも、人々に直接的な健康被害を与えるNOxやSOxといった汚染物質を出さない、管理方法が確立されていない放射性廃棄物を出さない、といった点は再生可能エネルギーの大きなメリットです。火力発電と比較して、排水や灰などの廃棄物も少なく抑えられます。

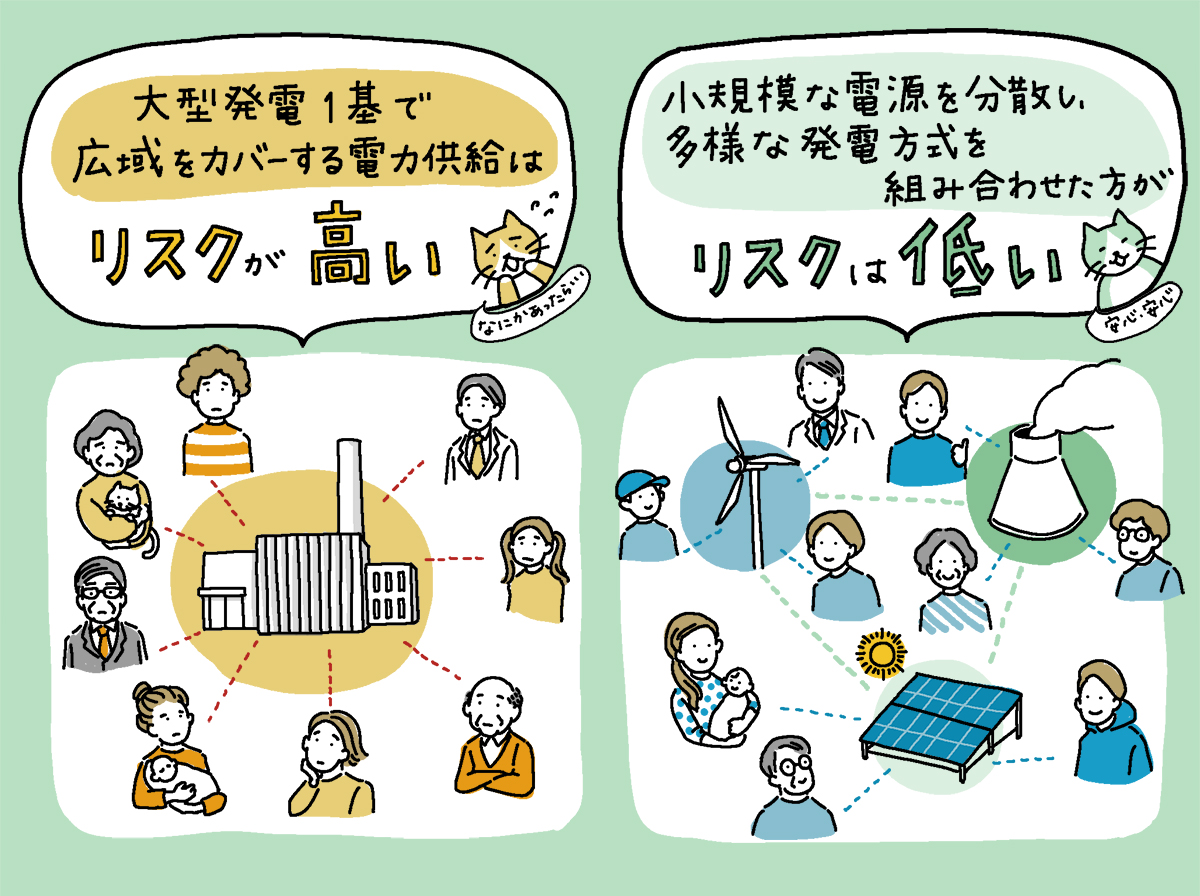

また、風力発電や太陽光発電を各地域に導入することは、地域の電力供給のレジリエンス(回復力、復元力)を高めることにつながります。例えば2018年に、日本で初めてとなる大規模停電(ブラックアウト)が北海道で発生しました。地震により北海道電力の石炭発電所が稼働停止に陥ったことに端を発する大停電でした。この出来事で、大型発電所に頼る電力供給網の脆弱(ぜいじゃく)性があらためて明らかにされました。

自然災害のリスクが高まっている21世紀は「大型発電所は安定で安心」ではなく、むしろ大型であること自体がリスクになります。発電所は、小規模な電源を分散させるほうが自然災害によるリスクに対してより安全になります。大型発電所1基で電気を供給するよりも、1000基の風車を各地に配備したほうが、万一の自然災害の時に供給支障になるリスクは、はるかに小さくなります。小型で分散した発電所は一見頼りないように見えますが、21世紀になりIT技術が格段に進化し、多数の小規模分散型の発電所をあたかも1つの巨大発電所のようにコントロールする技術(VPP: バーチャルパワープラント)も生まれています。そのように広域に分散した発電所や電力システムをIT技術で賢くつないで制御するのが、本来のレジリエンスの考え方です。

また、発電方式も一つに偏るのではなく、「太陽光」「風力」「バイオマス」「地熱」「水力」など、多様な発電を組み合わせることが、リスクを分散する上で重要となります。再生可能エネルギーはそれ自体で単一の発電方式でなく、多様性があること自体が大きなメリットだと思います。

災害対策の観点からは、単に地域に再生可能エネルギーの発電所や蓄電池を設けるだけでは不十分で、安易な「地産地消」の幻想は抱かない方がよいでしょう。むしろ平時は電力システムとつながって遠くから安い再生可能エネルギーを運んできた方が良い場合もありますし、緊急時に地域の配電網を独立させて一時的に運用できる賢い運用システムこそが重要で、そのための会社や人材を地域で育てることが急務です。

――ありがとうございました。

オリックスは「創る」「届ける」「管理する」一貫した再生可能エネルギー事業を推進。脱炭素社会への移行に貢献しています。

●「創る」

「太陽光」や「バイオマス」をはじめ「風力」「地熱」「水力」など、多様な再生可能エネルギー発電所の開発・運営を、日本国内のみならず、グローバルで推進しています。

発電所の保守・管理も徹底。例えば太陽光においては、ドローンによる赤外線カメラの画像データや、遠隔監視データなどを活用し、テクノロジーと培ってきた知見を融合し、安全かつ効率的な発電事業を推進しています。

●「届ける」

再生可能エネルギー比率を向上させたいというニーズに応え、オリックスが調達する再生可能エネルギー由来の電力を、30%、50%、100%とニーズに合わせて選べるエネルギーメニューを揃えています。RE100※3の求めるトラッキング(産地証明)も付与しています。

※3 RE100:事業の使用電力を100%再生可能エネルギーで賄うことをめざす国際的なイニシアチブ。

●「管理する」

お客さまの工場や建物内の生産設備などの更新・設置に際し、生産性を向上させることで省エネルギーおよび省CO2などの実現をサポートしています。

オリックスの持つ「再生可能エネルギー」の技術・ノウハウを生かし、これからも「持続可能なエネルギーの確保」、そして「脱炭素社会への移行」に貢献していきます。

【お話くださった方】

京都大学大学院 経済学研究科

再生可能エネルギー経済学講座

安田 陽 特任教授

1989年3月、横浜国立大学工学部卒業。1994年3月、同大学大学院博士課程後期課程修了。博士(工学)。同年4月、関西大学工学部(現システム理工学部)助手、専任講師、准教授を経て2016年9月より現職。専門分野は風力発電の耐雷設計および系統連系問題。現在、日本風力エネルギー学会理事、IEC/TC88/MT24(国際電気標準会議 風力発電システム第24作業部会(風車耐雷))議長など、各種国際委員会専門委員。主な著作として「世界の再生可能エネルギーと電力システム」シリーズ(インプレスR&D)、翻訳書(共訳)として「風力発電導入のための電力系統工学」(オーム社)など。

![]()