[取材先] 株式会社野末商店(静岡県)

さまざまな産業を支える金属資源。近年、AIや電気自動車などデジタル化・電動化の進展によって、銅をはじめとする鉱物資源の需要が高まっています。銅の市場価格が上昇する中、環境負荷の低減はもちろん、新規採掘よりも安価に調達できるという点で、金属リサイクルに注目が集まっています。

静岡県磐田市に本社を構える野末商店は、廃モーターから金属純度99%以上の再生銅を回収する技術などを確立し、金属リサイクルによる新たな価値提供を追求している企業。同社が目指す資源循環の姿、そして顧客企業のサステナビリティ経営を支える取り組みはどのようなものなのか、代表取締役の野末 洋介氏に、オリックス 浜松支店 中山 泰俊が伺いました。

目次

他社に先がけて金属複合材のリサイクル技術を磨き、

純度99%以上の銅回収を実現

──まずは、創業からの御社の歩みについてお聞かせください。

野末氏:当社は1977年に私の祖父が創業し、鉄の回収事業からスタートしました。ここ静岡県磐田市の周辺は、自動車などの輸送機器や楽器の製造などが盛んな地域で、金属加工を行う企業も多く、鉄スクラップの回収・リサイクル需要が自然と生まれていたのです。ただ、同業者も多かったため、鉄だけでは差別化が難しい。そこで先代が近隣の工場から廃材の銅を回収する事業にも乗り出し、非鉄金属分野へと領域を広げていきました。

成長の大きなきっかけとなったのが、現在の事業の中核でもある金属複合材のリサイクルです。金属複合材とは、家電のように金属と樹脂などが組み合わさっている製品を指します。中でも銅は電気を通しやすいという性質から汎用性が高く、その銅と樹脂を分離する技術が今から30〜40年前に普及しました。

この技術を導入したリサイクル業者が全国的に急増したことで競争が激化し、撤退していく事業者も多かったのですが、当社は単に銅を回収するだけでなく、納品先が求める成分を配合して銅合金にリサイクルするなどの技術的な工夫を重ね、事業を成長させてきました。

──技術を高めることで、他社との差別化を図ってこられたのですね。

野末氏:はい。ただ、私の代になるころには、多くのメーカーさんの生産拠点が国内から海外へと移ったことで回収先が減り、銅が集めにくい状況となっていました。銅は電力、通信、動力、熱交換といったあらゆる分野に欠かせない素材。まだ他社が取り組んでいない、電線以外の金属複合材からいかに銅を取り出すかが、重要なテーマとなったのです。

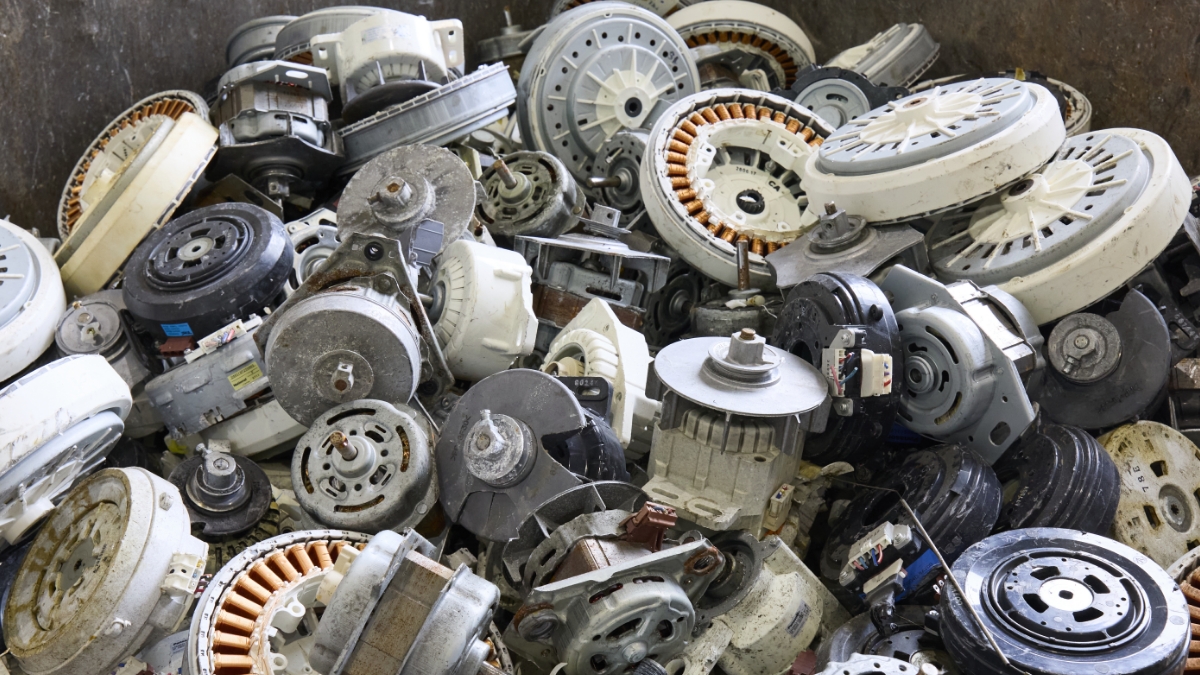

ちょうどそのころ、家電リサイクル業者は、回収したエアコンや洗濯機などから取り出した「モーター」や「ラジエーター」(液体や気体の放熱をする装置)をどう処理するかという問題を抱えていました。それらは銅や鉄、アルミなどの複合素材でできていて、ハンマーなどを用いて手作業で分解する必要があります。しかし人件費が高い日本では採算が合わず、海外の工場に送られ、結果として資源が国外に流出する状況となっていました。

そこで当社は、状況を変えるべく大型破砕機を導入し、モーターなどのより複雑な金属複合材のリサイクルにいち早く挑戦しました。以来、銅やアルミ、鉄などへの選別加工の精度向上を重ね続けています。現在、家電由来の廃モーターからは純度99%以上で再生銅原料を回収することが可能です。

「次世代に資源をつなぐ」ことで環境貢献を最大化させる

──純度99%以上というのは、非常に高い数値ですね。どのようにそれを可能としているのでしょうか。

野末氏:選別・加工設備を充実させています。2023年には、新たな選別加工工場を設立し、最先端の設備で廃モーターの粉砕・選別処理能力を強化しています。今後、産業用ロボットや、医療用ロボット、ドローンなどの普及により、小型モーターの使用がさらに進んでいくことが予想されます。小型モーターは手作業での解体が難しく、素材を混ぜずに選別することが難しくなるため、いち早く対策が必要であると判断しました。

選別の正確性を上げるためには機械の設定が重要になります。工場では集荷した廃モーターの「メーカー」「年式」「使用状況」などの違いからくる品質状況や生産状況の運転データを蓄積することで、処理条件の最適化が可能になります。

研究熱心な社員が多く、処理実績のない製品に対応するときには、未活用だった機械の仕様や条件を試そうとアイデアを出してくれます。そうして蓄積し続けてきたノウハウと技術が、当社の高いリサイクル品質を支えています。

──そのように高品質の金属リサイクルを追求する背景には、どのようなお考えがあるのですか。

野末氏:私たちは「次世代に資源をつなぐ」というミッションを掲げています。これは単なる“資源回収”ではなく、高品質な金属リサイクルによって「水平リサイクル」を実現し、循環型社会を目指すことを意味します。

少しわかりづらいので身近なペットボトルを例にご説明しますと、使用済みペットボトルを同品質の原料へリサイクルし、もう一度ペットボトルに生まれ変わらせることが水平リサイクルです。技術不足などで品質が低下し、衣類の原料や燃料などの用途に再利用することも「リサイクル」と表現されますが、一度品質を下げて利用した原料は、もうペットボトルとして再利用することはできません。

金属も同様です。厳密にいうと製錬所に戻せば、銅は100%近い精度に品質を戻すことも可能ではあるのですが、非常にコストとエネルギーがかかります。またバージン材(自然資源から採取した新品材料)から銅を製造する場合、有限な自然資源を消費するだけでなく、再生素材からの製造と比較して大量のエネルギーを要し、CO2の排出量も大きくなってしまいます。

当社のようにリサイクルを担うプレーヤーが、いかに、より良い形で資源を循環させ次世代に手渡すか。そこが、いま問われていると感じています。

サステナビリティ経営のパートナーとして、ともに循環型社会を目指す

──循環型社会の形成に向けて、近年、新たなチャレンジもはじめられていますね。

野末氏:2025年1月に、企業のサステナビリティ経営をサポートするSCC企画部を立ち上げました。SCCは「サステナビリティ」「サーキュラーエコノミー」「コンプライアンス」「カーボンニュートラル」を意味し、製造業各社が目指すサーキュラーエコノミーや脱炭素などの達成に向け、迅速な対応を行うための組織です。

当社は「廃棄物を回収し、再生させ、再び社会に流通させる」、いわゆる“静脈産業”を担う企業として事業に取り組んできました。しかし、真の循環型社会を実現していくためには、モノを作りだすメーカーなどの“動脈産業”とも協力しながら、その仕組みを作っていく必要があります。まずは課題調査、広報活動からはじめ、既存のエコシステムの中だけでは見えてこないプレーヤーともつながっていきたいと考えています。

その活動の一環として、2025年2月にはクルマの先端技術展に初出展しました。自動車関連の素材メーカーや新技術に関わる方々に向けて、私たちの取り組みや技術を知っていただく狙いです。純度99%以上の再生銅をプロトタイプとし、そのカーボンフットプリント(製品の材料調達から生産、廃棄・リサイクルの流れにおける温室効果ガス排出量をCO2に換算した値)の計測も実施して展示しました。このような付加価値がついた再生素材があることを知っていただき、リサイクルの新たな“輪”を生み出すきっかけにしたいと考えたのです。

従来、静脈産業のプレーヤーが流れを生み出す機会はなかなかありませんでした。しかし今後は私たちのようなプレーヤーが、新たな価値循環をリードする存在になれるはずです。その意識を業界全体に広げていきたいと考えています。

“99%の先”を見据えて。金属リサイクルを軸に共創の輪を広げ、新たな価値を提供し続ける

──今後の展望について、どのようなビジョンをお持ちでしょうか。

野末氏:日本は資源に乏しい国で、ほとんどを輸入に依存しています。だからこそ、限られた今ある資源を、いかに有効的に活用し、未来へとつないでいくかが重要です。循環型社会の実現に向け、私たちにできることを積極的に進めていきたいと考えています。

直近のステップとしては、再生素材のさらなる高品質化に取り組んでいきたいと考えています。現在、99%という純度の銅素材を提供していますが、そこからさらに精度を上げていくには、人材育成や研究開発の強化が必要です。社内で完結しきれない部分もあるため、外部の研究機関や企業との連携も視野に入れながら、次のステージを目指していきたいと思っています。リサイクル品質のさらなる向上は、結果として社会全体からのリサイクルへの関心と信頼向上につながっていくはずです。

金属リサイクルの技術向上を軸に、さまざまな企業のSDGs目標達成やサステナビリティ経営の取り組みを支援するなど、新たな価値を提供し続けていきたいと思います。

<取材を終えて>

オリックス 浜松支店 次長 中山 泰俊

浜松支店の担当エリアである静岡県西部には、「やらまいか」という言葉があります。「まずは、やってみようじゃないか」という意味で、この地域には、新しいことに果敢にチャレンジする精神が息づいています。

野末商店さんがここまで事業を成長させてきた背景には、まさにこの「やらまいか」があったのだと、改めて感じました。チャレンジを積み重ねてリサイクル品質を高め続け、そして今、循環型社会の実現に向けた新たなチャレンジにも取り組もうとされています。設備のリースなどを通し、オリックスもそのサポートに尽力していきたいと考えています。

企業概要※ 公開日時点

| 社名 | 株式会社野末商店 |

|---|---|

| 本社所在地 | 静岡県磐田市白羽417 |

| 設立 | 1977年4月 |

| 代表者名 | 野末 洋介 |

| 従業員数 | 50名(グループ全体80名) |

| 事業概要 | 1. 非鉄金属、製鋼原料の回収販売 2. 産業廃棄物の収集、運搬、処理業 3. 前各号に附帯する一切の業務 |