[取材先]多摩川精機株式会社(長野県)

多摩川精機株式会社は、飯田市を拠点として「モーター」や、物体の動きを検知する「ジャイロ」などの精密機器を幅広く製造しています。防衛・宇宙、FA(Factory Automation)、自動車、民間航空機、鉄道、エレベーター、建機・農機、社会インフラと、さまざまな分野において製品力が認められる同社。その躍進の歴史と、地域へかける想いについて、代表取締役社長の松尾 忠則氏にお話を伺いました。聞き手は、オリックス 松本支店の山田 康平です。

目次

80年以上にわたって磨き上げてきた位置・角度制御技術

――多摩川精機は高精度な精密機器を幅広く製造されていますが、どのようなものなのでしょうか。

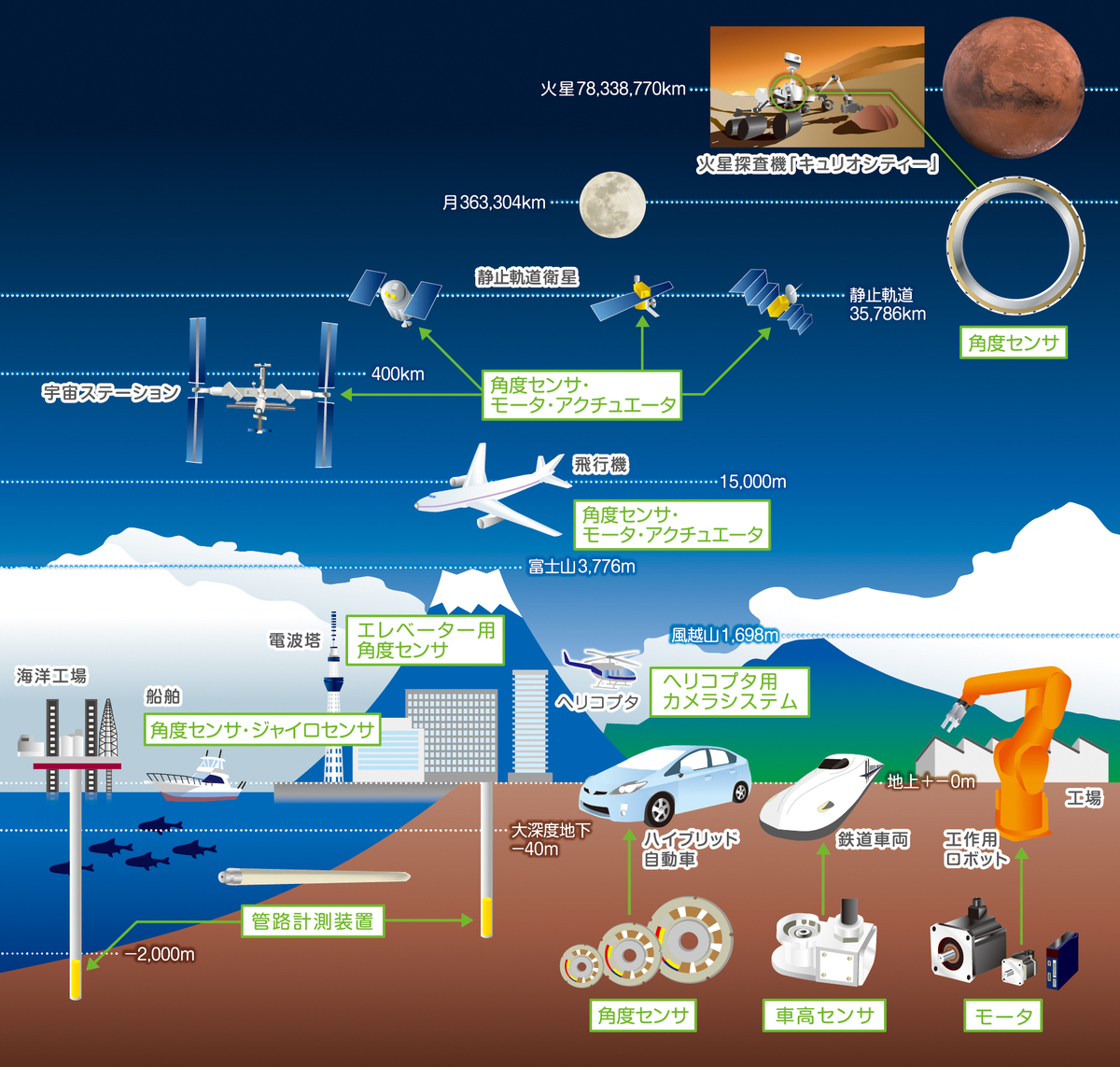

松尾氏:高精度センサーや各種モーターを中心に、多様な分野に製品を提供しています。2024年度の売上高は約447億円で、分野別の売上構成比は「FA(Factory Automation)」関連が32%、「車載」関連が27%、「防衛・宇宙」関連が22%、「民間航空機」関連が10%といった構成で、その他「鉄道」「建機・農機」「エレベーター」「社会インフラ」と続きます。

数ある製品群のなかでも、当社の特徴がよく現れているのが「レゾルバ」です。一般の方はあまり聞きなじみがないと思いますが、これは回転物の回転角度を検出するセンサーで、BEV(電気自動車)やHEV(ハイブリッド車)には欠かせない製品となっています。走行用モーターの回転角度を検出し、効率よく制御することにより、スムーズな走行に貢献しているのです。

――普段あまり目にはしなくても、実は身近な場所で活躍している製品なのですね。

松尾氏:そうです。当社のレゾルバは、1997年にトヨタから発売された初代プリウスに搭載されたことで評価を高め、現在では国産HEVにおいて約7割のシェアを誇ります。鉄芯やコイル(巻線)などわずか5点ほどの部品からなる製品ですが、そのシンプルさゆえに、非常に精度の高いものづくりが要求されます。加えて、モーターまわりという温度変化や振動が多々発生する過酷な環境下で使われるため、高い堅牢性も求められる。こうしたロバスト性(システムが想定外の要因に影響を受けずに、その特性を維持し続ける能力)と信頼性の高さが当社製品の強みであり、航空・宇宙分野からインフラ関連まで幅広い分野で採用いただけている理由でもあります。

――その高い技術力はどのように磨かれたのでしょうか。

松尾氏:始まりとなったのは防衛産業における製品開発です。これまでの当社の歴史を少しお話しすると、当社は1938年に東京・蒲田の多摩川沿いで創業し、太平洋戦時下の1944年に創業者の出身地である、ここ飯田市に工場を移転し、操業しました。

かつて飯田・下伊那一帯は日本有数の養蚕地帯だったんですね。ただ、1930年代の世界恐慌より糸価、繭価が暴落し、蚕糸業は衰退。創業者は、そういった故郷の姿を見て、この地に新たな産業を根付かせようと東京からの移転を決意したのです。

そして戦中は、主に戦闘機の油量計を製造していました。当社の原点ともいえる巻線を使ったセンサー技術を用いたものです。しかし終戦とともに需要が消滅し、大きく規模は縮小してしまった。廃業も検討されましたが、残された地金を使って鍋などの家庭用品を製造し、どうにか戦後の混乱期を乗り越えたそうです。

――なるほど。戦時下でも重宝された巻線のセンサー技術が、レゾルバなど現在の製品にもつながってくるわけですね。

松尾氏:はい。戦後復興が進むなか、船舶向けの角度センサーを皮切りに民需製品の製造を始めました。その後は日本の経済発展に歩を合わせるように、先ほど申し上げたさまざまな産業分野に進出して多種多様な製品群を提供してきました。ただ、どの製品においてもベースとなっているのは、創業当初から得意にしてきた位置・角度制御技術です。

自動車、宇宙、航空。技術を武器に開拓するマーケット

――自動車業界にはどのような経緯で参入されたのでしょうか。

松尾氏:1990年初頭、HEVの研究開発を進めていたトヨタに、当社が防衛庁(当時)に納品していたレゾルバに注目していただいたことがきっかけです。製品そのものへの高い耐環境性能や信頼性が求められる分野で当社が技術を確立していて、長く企業を存続させている。そのことを大きく評価していただいたと思っています。

もちろん、もともと納品していたレゾルバは、そのままでは大きすぎて一般車両では使用できないものでした。当社も一般車両への応用は考えていなかったのですが、トヨタと共同で研究開発を進め、小型・軽量化に取り組み、初代プリウスで実装されることとなりました。

これは当社だけの発想では実現できなかったことで、まさに機械領域に強みを持つトヨタと、電気制御に強みを持つ当社の持つ視点が融合されることで生み出された技術革新であると考えています。

――近年は、宇宙、航空関連の分野でも躍進されていると聞いています。

松尾氏:宇宙関連事業については、1986年に試験機打ち上げに成功した国産ロケット「H1ロケット」に当社のセンサーが初めて搭載されました。

また、JAXAとの共同開発により、人工衛星用の高精度角度検出器などを手掛けています。電波望遠鏡などの開発で確立した高精度な角度検出の技術と、前述のレゾルバの高い耐環境性を組み合わせ、高い信頼性と低消費電力、小型・軽量化などさまざまな条件をクリアする製品を生み出しました。近年では、2012年に、NASAの火星探査機「キュリオシティ」に当社のレゾルバが採用されていますし、2015年には小惑星探査機「はやぶさ2」に当社のステップモータが搭載されました。直近では2024年7月に打ち上げられた地球観測衛星「だいち4号」のアンテナを展開・保持する機構に当社のアクチュエーターが採用されています。

また航空分野においては、民間航空機事業にも2005年から本格参入し、操縦桿内で使われる各種センサーやモーターのほか、エンジン出力用レバーやランディングギア用のアクチュエーターを提供してきました。米ボーイング社にも技術力を評価いただき、直接取引ができています。過去には同社から優秀なサプライヤーとして表彰を受けたこともありました。

航空機関連の機器開発は、自動車などに比べるとモデルイヤーが長く、製品が量産体制に入れば長期的にお取引が可能です。初期の開発コストなどはかかりますが、修理や整備に関連する需要も出てくるため、長期的に見て採算が取れる事業です。当社もすでに20年近い実績があり、非常に有利なマーケットではないかと考えていますね。「電動化」など、より消費エネルギーを削減した航空機開発のニーズなども出てきていますし、今後ますます拡大していく分野ではないかと考えています。

飯田市を技術者が育つ街へ。人材育成に対する老舗企業としての責任感

――さまざまなマーケットからの信頼を維持していくために重要なことはなんでしょうか。

松尾氏:社員が長く働ける環境づくり、特に人材育成が重要であると考えています。当社は創業1938年と歴史の長い企業ですが、創業当時から「男女同一賃金・同一労働」の方針を貫いています。これは当時の社会状況から考えたら、珍しいことではないでしょうか。

特に当社のコア技術である巻線作業は、専任の担当をつけて技術伝承を行ってきています。現在でも、防衛・航空・宇宙で使われる角度センサーやモーターの巻線のほとんどは、熟練した職人による手巻き作業で製造しているんです。

高精度の角度センサーともなると、巻線のワイヤ径は0.1mm以下と極細です。指先の感覚でテンションを一定に保ちながら、数十のコイル束を鉄心に組み入れる。その作業には匠(たくみ)の技が必要で、習得には最低でも5年ほどかかります。職人をはじめ、社員全員に長く勤めてもらいたいという想いから、結婚や出産をしても引き続き勤務できる職場環境づくりに努めています。例えば、当社の出産・育児休暇後の復職率は100%です。ライフステージの変化に対応した、職場環境・人事制度を整えています。

――創業時から人材の重要性に着目されていたんですね。

松尾氏:そうですね。実は創業者は、もともと教師を志していたこともあり、とても教育熱心でした。1949年には若い従業員のために、この地に私立多摩川精機飯田学院をつくり、東京方面から一流の技術者を呼んで人材育成に取り組んでいました。現在の本社の敷地内で使用している建物も、元は校舎として使われていたものです。

創業者の後進育成にかける情熱は今も受け継がれていて、社内教育制度の整備はもちろん、社外組織と連携した教育支援も積極的に行っています。例えば、2016年には、自治体や銀行、産業センターなどと連携して、航空機産業の高度人材育成を目的とするコンソーシアムを立ち上げ、2024年まで信州大学大学院で「航空機システム共同研究講座」を開講していました。弊社からも研究者を教授として派遣し、JAXAの協力も得ながら飛行装置や電気系統といった航空機システムに関する講義を開講しました。こうした次代を担う技術者を地域と連携して育成していくことも、地場の企業としての責任ではないかと考えています。

「日本発」ではなく、「飯田市発」の製品を生み出し続けていく

――お話を伺って、本当に飯田市という土地を愛していらっしゃることが伝わってきました。あらためて地元にかける想いについてお聞かせください。

松尾氏:年々、地方の過疎化が進んでいます。働き手がいないから産業が衰退し、産業が衰退すれば働く場所がなくなり、さらに人口減少に拍車がかかる。そういう悪循環を断ち切るためにも、多摩川精機がこの飯田市でものづくりを続け、事業拡大に挑み、雇用を生み出す意義は大きいと思っています。また、地域への貢献という点でいえば、地域振興を目的とする青森県の企業誘致に応じ、1991年に八戸へ進出しました。

私たちは非上場のプライベートカンパニーで、自分たちの意思でこの飯田に残り続けることができます。バブル崩壊後に地域の有力企業が撤退した際にも、その跡地に新たな事業所を設立するなど、地域経済への貢献を止めませんでした。もし別企業の傘下に入ったり、利益優先の企業方針でいたりしたなら、そうはいかなかったでしょう。

――地域に根ざしていたからこそ、独自性のある企業に育つことができたのですね。

松尾氏:そのとおりです。また、非上場企業だからこそ、じっくり時間をかけてアイデアの種を育てるスタンスの研究開発が行える面もあるかと思います。

例えば当社の主力製品のひとつに、3次元空間を動く物体の姿勢・位置・方位を計測する「ジャイロ」があります。発明から約100年の間に、その原理・方式は大きく変遷してきました。初期のものは、回転するコマの慣性力を応用した「機械式ジャイロ」で、最新式のものは光の周波数や干渉を利用した「光学式ジャイロ」です。実はこの光学式ジャイロの原理は創業初期から目をつけていて、それから50年の時を経て製品化に至りました。すぐに利益を生み出さずとも、面白そうなアイデアを皆で育てていく。そんな社風ですね。

――非常に働きがいのある会社だと感じます。最後に、今後の事業展望について教えてください。

松尾氏:まず「FA」「車載」「防衛・宇宙」の主力3事業は、今後も確実に成長していくと見込んでいます。特にFAに関しては、AIの進歩が目覚ましく、AIとアクチュエーターをうまく組み合わせることで、より高度な作業や人間らしい動きができるロボットの開発にも貢献できそうです。加えて、スマート農業や自動運転技術がさらに普及すれば、当社のジャイロへの需要もさらに増えるのではないでしょうか。オートノマスな社会の実現に向けて世界が進むなかで、さらに私たちの活躍の場も増えていきそうです。

また、そんな未来に向けてさらに製品力を高めるため、社内スタートアップ制度も検討中です。自分が面白いと思う新しいアイデアを、若い社員たちに提案してもらって、事業化を実現してほしい。私自身、入社後に初めて手掛けたエンコーダーの設計を通じて、自分の担当したものが形になり、それをお客さまが購入して「利益」が生まれることにやりがいを感じました。世に無いもの、難しいものほど利益は高くなり、良いものをつくればお客さまに喜ばれて、次の依頼へとつながる。そうしたものづくりの面白さを、若い人にこそ味わってもらいたいですね。「技術をつくり、技術を売る会社」として、ここ飯田から世界を驚かせるような製品を、これからもどんどん送り出していきます。

<取材を終えて>

オリックス株式会社 松本支店 山田 康平

松尾社長のお話を伺って、あらためて多摩川精機の技術力に驚かされました。戦前から磨き抜いてきた技術を航空・宇宙分野にまで昇華。そのチャレンジ精神に感動しました。地方産業の衰退が叫ばれていますが、多摩川精機のような競争力があり、地域再生にも熱心な会社があることを誇りに思います。これからの躍進にも注目させていただきます。

企業概要※ 公開日時点

| 社名 | 多摩川精機株式会社 |

|---|---|

| 本社所在地 | 長野県飯田市大休1879番地 |

| 設立 | 1938年3月3日 |

| 代表者名 | 松尾 忠則 |

| 従業員数 | 642名 |

| 事業概要 | サーボコンポーネント、慣性計測装置、自動制御機器、バイオ研究用試薬等の製造・販売 |