[取材先]さくら構造株式会社(北海道)

世界有数の地震大国である日本では、建物の耐震性に関して厳格な基準が設けられています。それでも近年、相次ぐ大型地震の発生により、各地で大きな被害が後を絶ちません。こうした状況を変えようと奮闘しているのが、札幌市に本社を置くさくら構造株式会社です。同社は「高耐震を、あたりまえに」をミッションに掲げ、従来の国の基準を上回る独自の耐震基準を設定。ビッグデータを駆使しながら、耐震性と経済性に優れた構造設計を行っています。同社の急成長の背景や独自の人材マネジメント、そして事業拡大へかける思いについて、代表取締役社長 田中 真一氏に、オリックス 札幌支店 鈴木 秀和が伺いました。

6畳1間から全国有数の設計事務所へ。成長を支える唯一無二の「設計力」

──そもそも「構造設計」とは、どのような仕事なのでしょうか?

田中氏:簡単に言えば、建物の土台や骨組みといった構造部分を設計する仕事です。具体的には、建物自体の重さや風圧、地震による揺れなど建物にかかるさまざまな負荷と、耐久性を計算し、安全性が保てるよう柱や梁などの寸法と位置を決めて「構造図」を作成します。構造図の作成には、外観や室内空間などをデザインする「建築デザイナー(意匠設計者)」や、電気・空調・給排水設備などを考える「設備設計者」との連携が欠かせません。この三者がすり合わせをしながら、建物の設計は行われていきます。

一方で、2階建て以下の木造建築に関しては、これまで構造計算が義務化されていませんでした。そのため多くの木造住宅は構造計算がされておらず、それが震災被害の拡大につながっているのではないか、という指摘もあります。そうしたなか、やっと2025年4月から原則、2階建て以下の一部木造住宅においても構造計算が義務化されました。今は建物の設計というとデザインのほうを思い浮かべる人が多いかもしれませんが、このような動きから今後、徐々に「構造設計」という言葉も一般に広まっていくのではないでしょうか。

──主に大型の建物で求められている仕事なのですね。

田中氏:はい。当社は構造設計の専門事務所として年間800件近くを請け負っています。その大半が、商業施設やオフィスビル、病院、ホテル、工場、マンションといった大型の新築建物です。また、ゼネコン・設計事務所からの受注が約8割。残り2割はデベロッパーと施主からの直接依頼です。

過去の施工事例。ホテルから工場まで多様な建物の構造設計に関わっている。

──これまで数多くの実績を重ねてきた御社ですが、どのように創業されたのでしょうか。

弊社は2005年に実家の6畳1間で個人事務所として創業しました。最初は私ひとりでしたが、年々少しずつ社員も増えていき、おかげさまで今では年間約20億円を売り上げる全国有数の事務所になりました。社員も総勢150名のうち100名以上が構造設計者です。さらに、その中の2割以上が一級建築士であり、上位資格である「構造設計一級建築士」を有している者も10名以上在籍しています。これは国内でもトップクラスです。

──20年近い会社の歴史の中で、ターニングポイントのようなものはあるのでしょうか。

田中氏:ターニングポイントは3つあると思っています。1つ目は、創業から半年後に社外で大規模な「構造計算書偽造問題」が発生したことです。これが当時、国を揺るがす大問題となり、ニュースでも盛んに報じられました。この事件がきっかけで建築基準法や建築士法が改正され、「構造設計一級建築士」の資格が誕生したのです。その当時、世の中には構造設計を専門に請け負っている建築士がまだ少なかったことから、幸いにも私のところに多くの仕事が舞い込むようになりました。

2つ目は創業から5年ほどがたち、社員数が30人を超えたころです。それまでは私がすべての案件の初回提案から品質管理、会計処理まで行っていたのですが、さすがにひとりでは処理しきれなくなり、現場を離れて経営に専念することにしました。しかし、新たに設置した中間管理職によるマネジメントがうまく機能せず、あちこちでトラブルが頻発。そのため、業務の進め方や品質管理の方法、社内コミュニケーションの取り方など、曖昧だったルールを明確化し、3年ほどかけて社内体制を整備していきました。その間、事業成長は鈍化してしまいましたが、今振り返ると、この取り組みのおかげで会社組織としての方向性が定まったように思います。

そして3つ目が、2020年ころから取り組んだ設計料の増額交渉です。この業界では一般に「施工面積」と「工数」に基づいて設計料が決まりますが、その基準には私たちの一番の強みである「設計力」が加味されていません。そこで「さくら構造が設計すれば、標準価格よりも○○円建築コストを削減できる」ということを提示し、設計力も含めた適正価格で提案しようと考えたのです。

──つまり、「作業量」ではなく、「お客さまに与えた付加価値」を評価してもらうと考えたのですね?

田中氏:おっしゃる通りです。当たり前のことですが、柱や梁を太くして壁を厚くすれば、耐震性は上がります。しかしその分、多くの鉄やコンクリートを使うことになり、当然、建築コストも上昇します。このように、「建材の量」と「耐震性」は相関関係にあるのですが、私たちの工法では、建物自体の間取りや骨組みの形状などを工夫することによって、建材をやみくもに増やさなくても耐震性を維持・向上できるのです。

こうした「耐震性と経済性を両立させた構造設計」は、高度な技術が必要であり、限られた事務所にしか対応できません。日々の商談の中でそこに気付いてからは、自分たちの設計力に自信を持てるようになり、取引先との増額交渉をはじめるようになりました。当初は難色を示され、失注も経験しましたが、今では少しずつ理解を得られるようになりました。これは構造設計業界全体にとって意義のあることだと思っています。

技術開発の源泉は社内DXとイノベーション活動

──貴社の強みである「耐震性と経済性を両立できる設計力」。何がそれを支えているのでしょうか?

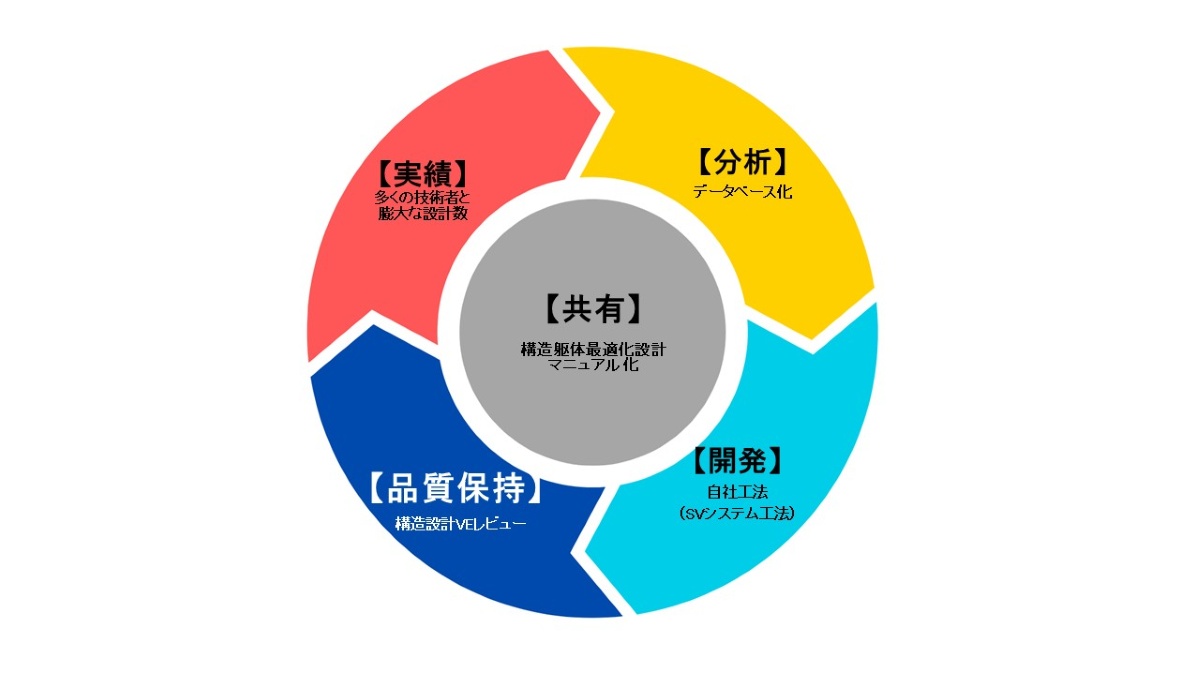

田中氏:まずは「ビッグデータの活用」です。当社では6年ほど前に設計用のデータベースシステムを自社開発しました。そこには、構造計算書や構造図はもちろん、顧客情報、見積金額、担当設計者、構造種別、使用した鉄筋や鉄骨の量、構造躯体費、作業期間、売上額など、案件ごとのありとあらゆる情報を記録しています。その数は総計8000件以上です。

この一元管理されたデータは、全社員が利用可能で、例えば営業担当は、新規案件の相談がきた際に、過去の類似案件を参照して即座に初期提案ができます。もちろん設計者も、過去の事例を参考にすることで設計の効率と質が上がります。誰がどの案件を担当して、どのくらいの利益をあげているのかも簡単に分かるので、人事評価にも活用しています。

このビッグデータから生まれたのが「セレクトビーム工法」という自社工法で、膨大な量のデータに基づき、鉄骨・屋根・外壁など構造躯体の最適解を導き出します。物流倉庫や工場、ホームセンターといった低層かつ長期間の使用を想定する鉄骨造の建物において特に効果的で、従来工法と同等の耐震性を維持したまま、構造躯体費を20~30%削減できます。

──まさに貴社の強みが結実したサービスですね。

田中氏:ええ、そしてもうひとつは、柔軟な技術開発の仕組みです。当社では、冒険ゲームになぞらえて「クエスト」と名付けられたイノベーション活動を行うチームが10個ほどあります。チームごとにテーマが決められており、例えばあるチームは新たな工法について研究したり、また別のチームはビッグデータのさらなる活用を検討したりしています。クエストへの参加は自由ですが、評価項目に含まれているため、平均してひとり2チームほどに所属しています。もちろん、どこにも参加せずに、ひたすら本業の構造設計に打ち込んで評価を上げようとがんばる社員もいます。

実際に、このクエストの活動から生まれた新しい工法もあります。建て替えではなく、現在ある建物の既存の構造躯体を生かすことで、建物の状況によりますが最大で新築の5分の1以下のコスト、3分の1の工期で耐震性と耐久性を高められる「リボビル」というサービスです。内外装はリノベーションするので、老朽化した建物のデザイン性と機能性を高めながら次世代への継承が可能です。もちろん、環境負荷も新築よりずっと少なく済みます。現在、高度経済成長期に建てられた建物が築50~60年を迎え、建て替えの検討をされるオーナーが増えているので、今後「リボビル」の需要も比例して高まっていくと思います。2025年4月に開始したばかりのサービスですが、すでに道内外から多数のお問い合わせをいただいています。

鉄骨耐震ブレースはそのまま使用すると野暮ったさが感じられ、デザイン性が損なわれてしまうが、部屋を区切ることなく通り抜けできるタイプを選び、耐震補強土台にベンチや棚を造作することで、建物の機能を妨げることなく高耐震化を進めることができる。

高耐震が当たり前の世の中にするために

──案件をこなすことでデータとノウハウが蓄積され、技術力が高まる。そしてさらに依頼が舞い込んで、またデータとノウハウがたまっていく――そんな好循環で成長されてきたのだと感じました。

田中氏:まさにその通りですね。今後は、当社のこれまで培ってきた経験や技術力を生かし、戸建住宅の領域にも積極的に進出していきたいです。その第一歩として、2023年には国の耐震基準を上回る独自の高耐震基準に基づいて設計する「TSUYOKU」ブランドの提供を開始しました。

──具体的にはどのようなブランドなのでしょうか?

田中氏:そもそも地震による建物の被災度は、被害が少ない順から「少破」、「中破」、「大破」、「倒壊」の4つに分類されているのですが、日本の建築基準法で定められている耐震基準は、震度6~7クラスの地震が起きた際に「倒壊しないこと」を目標にしています。つまり、耐震基準を満たしていても大破する可能性があるということです。そこで「TSUYOKU」では耐震基準を引き上げ、「大破しないこと」を目標としました。「建築基準法を守っていれば安心」という誤った認識を払拭し、すべての人が当たり前に高耐震建築の家に住める世の中にしていきたいですね。そうした目標を達成するためにも、ひとりでも多くの優秀な技術者に弊社で長く活躍してもらうことが大切です。

──そのような優秀な人材の定着を図るために、独自のマネジメント制度を取り入れていると聞きました。

田中氏:はい、特徴的な取り組みのひとつに「ドラゴンマネジメント制度」があります。構造設計の仕事は担当者の責任と裁量が大きく、ともすれば孤立状態になりがちです。しかし、ひとりで仕事を抱え込んでしまうと、ミスやトラブルを未然に防ぐことが難しくなってしまいます。そこで、仕事をひとりでは処理しきれずにパンクしそうになった時、あるいはトラブルの火種が発生した時に、「ドラゴン」と呼ばれる管理職が中心となってチームメンバーにサポートしてもらえる制度をつくりました。

もうひとつは2020年に導入した「上司選択制度」です。これは毎年3月に希望する上司を選んで異動できるという制度です。当社では、「人には得意、不得意があって当たり前。それを互いに受け入れ、欠点を補い合っていくことが大切」という価値観があります。この制度導入後、上司のミスを若手がカバーするという光景も見られるようになりましたね。「上司とウマが合わないから辞める」と言う社員も減り、以前は二桁台だった離職率が1%以下になりました。

──人材確保に悩んでいる多くの企業の参考になりそうです。最後に今後の目標について教えてください。

田中氏:当面は売り上げ100億円と社員の平均年収1000万円が大きな目標です。そのためには、構造設計の技術やノウハウを武器に、建設プロジェクト全体を請け負えるポジションになりたいですね。実際の工事や施工は信頼できるパートナー企業に任せ、私たちは得意分野で力を発揮する、という構図です。製造業で外部委託をうまく使った経営手法が成立している以上、建築業界でも似たようなビジネスモデルを確立できるのではないかと思っています。

この会社を立ち上げる前、私自身10年ほど構造設計事務所に所属していましたが、構造設計者のあまりの認知度の低さや給料の安さに嫌気が差し、独立を選択しました。さくら構造を創業したのは「そうした状況をなんとか変えたかったから」なんですよね。運よくここまで大きな会社になりましたが、まだまだできることはたくさんあると思っています。構造設計者の存在感を高め、この仕事に憧れる人が増えるよう、これからもがんばります。

<取材を終えて>

オリックス 札幌支店 鈴木 秀和

今回、さくら構造の歩みや急成長の背景にある強みを知ることができ、非常に勉強になりました。会社としてさまざまなターニングポイントがあったなかで「“構造計算”を起点に設計し、建物の価値向上はもちろん、構造設計の仕事や技術者の対外的価値向上も同時に行っていきたい」と語る田中社長の熱量が印象深く心に残っています。

現在は将来の事業化や工法化を目的とした技術開発に注力されており、新たな事業展開においても、オリックスグループとしてしっかりサポートしていきたいと思っております。

企業概要※ 公開日時点

| 社名 | さくら構造株式会社 |

|---|---|

| 本社所在地 | 北海道札幌市北区北33条西2丁目1-13 SAKURA VILLAGE |

| 設立 | 2006年6月 |

| 代表者名 | 田中 真一 |

| 従業員数 | 150名 |

| 事業概要 | 構造設計・耐震診断・免震・制振・地震応答解析・構造躯体最適化SVシステム・構造コンサルティング |